19. Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern Ein Wochenende, tausende Beobachtungsdaten, ein überraschender Neufund

Rekordverdächtige 90 freiwillige Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen- so viele wie noch nie - beteiligten sich vergangenes Wochenende an der großangelegten Erhebung der Artenvielfalt im Gradental und dem Gartltal. Ziel war es innerhalb eines Wochenendes sämtliche Pflanzen-, Tier-, Flechten- und Pilzarten des Tals zu erkunden.

Rekordverdächtige 90 freiwillige Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen - so viele wie noch nie - beteiligten sich vergangenes Wochenende (18. - 20. Juli 2025) an der großangelegten Erhebung der Artenvielfalt im Gradental und dem Gartltal. Ziel war es innerhalb eines Wochenendes sämtliche Pflanzen-, Tier-, Flechten- und Pilzarten des Tals zu erkunden. c NPHT /Mattersberger

Tal mit Geschichte

Mit 195 km² in der Glockner- und Schobergruppe wurde im Jahr 1981 in Kärnten der erste österreichische Nationalpark gegründet. Das Gradental ist somit ein bedeutender Teil der österreichischen Nationalparkgeschichte. Als eiszeitlich geformtes Trogtal in den Hohen Tauern zeichnet es sich durch seine beeindruckende hochalpine Landschaft, die umliegenden Dreitausender sowie zahlreiche Karseen aus.

Fünf Untersuchungsgebiete, tausende Beobachtungsdaten

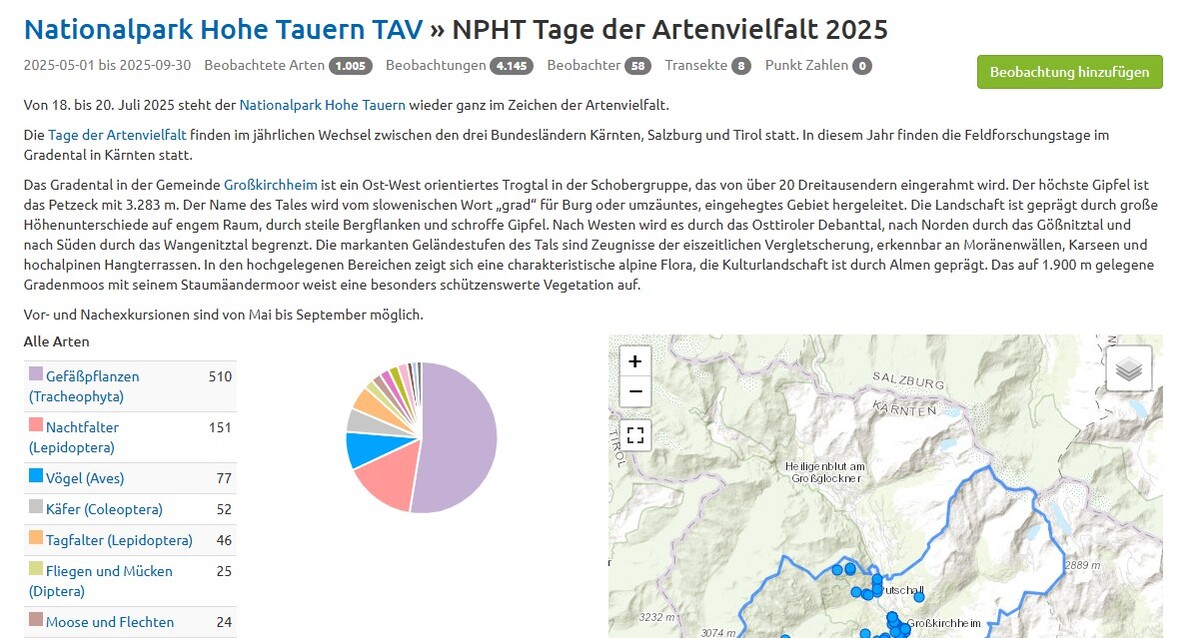

Die vielfältigen Talabschnitte wurden in fünf Schwerpunktzonen eingeteilt, um die Teams der verschiedenen Forschungsdisziplinen optimal zu verteilen. Erste Daten, die via der online Datenplattform Observation.org gemeldet wurden, zeigen nach dem Wochenende über 4.250 Beobachtungen aus dem Gradental und dem angrenzenden Gartltal. Es wurden 1.005 Arten dokumentiert, davon 510 Gefäßpflanzen, 151 Nachtfalter, 46 Tagfalter, 77 Vogelarten, 52 Käfer, 22 Heuschrecken – um nur einige zu nennen (Stand: 22. Juli 2025).

Die Beobachtungsstandorte, Dokumentation und teilweise Fotos können unter https://observation.org/bioblitz/17395/npht-tage-der-artenvielfalt-2025/ eingesehen werden.

Diese Zahlen können sich in den nächsten Tagen noch erhöhen, da für viele Forscherinnen und Forscher die eigentliche Arbeit – die Bestimmung der Arten im Labor – erst bevorsteht.

Neufund, Hotspots und Besonderheiten

Völlig überrascht war das Forscherteam vom Haus der Natur über den Erstfund der Bedornten Höhlenschrecke (Troglophilus neglectus) in den Hohen Tauern. „Diese Art hätten wir hier überhaupt nicht vermutet. Die Fortpflanzung ist eine Besonderheit in der Tierwelt und zeigt, welche besondere Fähigkeiten zur Bestandssicherung sich die Natur immer wieder ausdenkt. Mehrere Generationen an Eiern können von den Weibchen als genetische Klone abgelegt werden um das Überleben zu sichern. Aber ganz ohne Männchen geht es dann auf Dauer nicht“, weiß Tobias Seifert.

Der Neufund der Höhlenschrecke erregte auch in der österreichweiten Presse große Aufmerksamkeit. c Tobias Seifert

Voller Einsatz vom Haus der Natur Team bei der Suche nach Arten. Hier: wo ist die Höhlenschrecke? c Erika Ostanek

Die Höhlenschrecke wurde wie viele andere Arten auch auf den sogenannten Eggerwiesen gefunden, welche somit als wahrer Hotspot der Artenvielfalt bezeichnet werden können. Der hohe Artenreichtum ist aufgrund der Geologie und nachhaltigen Bewirtschaftung der Bergmähder gegeben.

Das Forscherteam rund um Marko Eigner (Umweltplanungsbüro aus Chemnitz) reist seit vielen Jahren zum Tag der Artenvielfalt in die Hohen Tauern an. Das Büro ist in dieser Zeit geschlossen und so gut wie alle seine Expert:innen sind ehrenamtlich vor Ort. Wärend sie in der Nacht Erhebungen mittels Leuchtfallen (Insekten/Nachtfalter) und Batcordern (Fledermäuse) durchführten, waren sie auch untertags rund um die Adolf-Noßberger-Hütte unterwegs. Hier begegneten sie einem Schneesperlingsschwarm mit gezählten 169 Exemplaren.

Die Auswertung diees Schnappschusses ergab eine Gruppe von 169 Exemplaren des Schneesperlings (Montifringilla nivalis). c Max Hallfarth

Weiters schilderte Max Hallfahrt - ein junger Kollege aus dem Team Eigner - Zeuge von Kannibalismus bei der Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea) gewesen zu sein. Zwar ist es bekannt, dass Libellen auch andere Libellenarten fressen, aber Kannibalismus ist bisher eher selten beobachtet worden. Noch mehr verwunderte es den jungen Wissenschaftler, dass bereits frisch geschlüpfte Torf-Mosaikjungfern attackiert werden, also keinen Kinderstubenschutz genießen.

Äußerst seltene Beobachtung von Kannibalismus bei den Jungtieren der Torf-Mosaikjungfer. Leider wird die junge Libelle nicht überleben.c Max Hallfarth

Ein besonderer „Schatz“ ist das Leuchtmoos (Schistostega pennata), das in der Nähe der Adolf-Noßberger-Hütte entdeckt wurde. Es leuchtet nicht aktiv, sondern zeigt ein faszinierendes optisches Phänomen: Spezielle Zellstrukturen bündeln das Licht und reflektieren es wie ein Katzenauge – ein rein physikalischer Effekt, der das Moos bei bestimmten Lichtverhältnissen goldgrün schimmern lässt.

Laut einer irischen Legende gilt das Leuchtmoos als Zeichen eines verborgenen Goldschatzes am Ende des Regenbogens. c Christoph Langer

Alt & Jung

Erfreulich ist, dass mittlerweile auch sehr viele Nachwuchsforschende an den Tagen der Artenvielfalt teilnehmen. Nicht nur verschiedene naturwissenschaftliche Forschungsdisziplinen kommen zusammen, sondern Jung und Alt können gegenseitig voneinander lernen. Für die nächsten Tage der Artenvielfalt sind die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten gesichert 😉

"Hummelpfarrer" Ambros Aichhorn mit unseren Volontärinnen im direkten Wissensaustausch! c NPHT Angelika Riegler

Im Rahmen der Abschlusspräsentation am Sonntag berichteten verschiedene Expertinnen und Experten von ihren Funden und Erlebnissen der letzten Tage. Die besondere Gemeinschaft an den Tagen der Artenvielfalt fördert die Motivation, ermöglicht disziplinenübergreifendes Denken und lässt Freundschaften auf Jahre entstehen. c NPHT Helene Mattersberger

„Tage der Artenvielfalt“ als wichtiger Baustein für die Forschung

Seit 2007 finden die Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern statt, und das überaus erfolgreich. Bisher konnten über 75.000 Datensätze gesammelt werden, das sind rund 12 % des Gesamtdatenbestandes der Biodiversitätsdatenbank (https://hohetauern.at/de/forschung/biodiversitaetsforschung.html) des Nationalparks Hohe Tauern (620.000 Datensätze). Die Tage der Artenvielfalt zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie viel Begeisterung, Neugier und Engagement in der Erforschung und Bewahrung unserer Natur steckt – ein lebendiges Miteinander von wissenschaftlichem Datensammeln, Austausch und gemeinsamen Entdecken im Herzen des Nationalparks.

„Die Sammlung von Daten, wie wir sie am Tag der Artenvielfalt durchführen, ist zwar aufwendig und liefert keine schnelle Dokumentation zu Veränderungen, wie sie in der heutigen Zeit oft gewünscht werden. Doch gerade in Zeiten von Fake News und aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen ist seriöse Forschung wichtiger denn je. Als Nationalpark sehen wir uns in der Verantwortung, mit verlässlichen Daten und Langzeitreihen ein Gegengewicht zu schaffen. Mein Dank gilt den ehrenamtlichen Forscherinnen und Forschern für ihren Einsatz, ihre Disziplin und ihre Freude am Entdecken“, betonte Barbara Pucker, Direktorin des Nationalparks Kärnten, bei der Abschlusspräsentation.

Das Untersuchungsgebiet im Detail: Ein Blick in die Geologie und Landschaft

Das Gradental liegt in der Schobergruppe und ist ein wahres Naturjuwel, das von über 20 Dreitausendern eingerahmt wird – darunter der höchste Gipfel, das Petzeck mit 3.283 Metern.

Der Name „Gradental“ leitet sich vom slowenischen Wort „grad“ ab, was so viel bedeutet wie Burg oder umzäuntes Gebiet. Das Tal erstreckt sich in Ost-West-Richtung und wird im Westen vom Osttiroler Debanttal, im Norden vom Gößnitztal und im Süden vom Wangenitztal begrenzt.

Im Gradental. c NPHT Angelika Riegler

Die markanten Geländestufen des Tals sind Zeugen der eiszeitlichen Vergletscherung. Moränenwälle, Karseen und hochalpine Hangterrassen erzählen von vergangenen Gletschern und den mächtigen Kräften, die die Landschaft formten. Besonders im hochgelegenen Bereich zeigt sich eine charakteristische alpine Flora, während die Kulturlandschaft durch Almen geprägt ist. Das Gradenmoos auf 1.900 Metern Höhe mit seinem Staumäandermoor ist ein besonders schützenswertes Gebiet mit einzigartiger Vegetation.

Der Ausgang des Gradentals bei Putschall ist geologisch äußerst interessant: Hier trifft eine große Überschiebung der Alpen aufeinander. Glimmerschiefer und Gneise des Ostalpinen Altkristallins liegen direkt auf den Schieferhüllengesteinen des Tauernfensters. Diese Zone, auch als Matreier Schuppenzone bekannt, ist durch zahlreiche kleine Schuppen zerlegt. Die weichen Schiefer liefern viel Schutt, der sich in den Tälern ansammelt und bei Unwettern Muren auslösen kann. Zudem sind Hangklüfte häufig, in die Wasser eindringen und die Hänge destabilisieren können.

Die untersuchten Zonen des Gradentals: Vielfältige Landschaften im Überblick

Das Tal lässt sich in fünf Zonen gliedern, die jeweils ihre eigenen Besonderheiten aufweisen:

Zone 1: Vordere Graden – Gradenmoos

Vom Ortsteil Putschall (1.060 m) führt ein Fahrweg bis zum Parkplatz Gradenalm (1.640 m). Von dort aus ist eine etwa dreistündige Wanderung zur Adolf-Noßberger-Hütte auf 2.448 Metern möglich. Das Gebiet um das Gradenmoos ist geprägt von glazialen Rundhöckern und dem mäandrierenden Gradenbach, der das Tal formt.

Zone 2: Hintere Graden – Gradenseen

Über eine zweite Steilstufe gelangt man in einen hochalpinen Talkessel mit mehreren Karseen, den sogenannten Gradenseen. Der mittlere See (Mittersee) liegt auf etwa 2.420 Metern, der größte, der Große Gradensee, auf 2.470 Metern. Dieser See ist mit 4,3 Hektar Fläche und bis zu 35 Metern Tiefe einer der größten in der Schobergruppe. Die Seen sind von beeindruckender Hochgebirgslandschaft umgeben.

Zone 3: Gartalm und Gartlkopf

Das Gartltal südwestlich von Großkirchheim ist ein kurzes, wildromantisches Hochtal, das von Ochsenkopf, Friedrichskopf und Gartlkopf umgeben ist. Es spaltet sich in drei kleine hochalpine Täler auf, die über markierte Wege erreichbar sind. Besonders reizvoll ist die Gartlalm, die auf 1.712 Metern liegt, sowie der Aufstieg zum Gartlkopf.

Zone 4: Eggerwiesen und Eggerberg

Ausgehend von Putschall führt ein Fahrweg zu den Eggerwiesen, wo Almen und Bergmähder die Kulturlandschaft prägen. Die Hänge des Eggerwiesenkopfes sind aufgrund ihrer Geologie als Rutschhänge bekannt.

Zone 5: Kreuzkopf bis Fleckenkopf (schwierig begehbar)

Hier befinden sich die Kare (z.B. Innerkar, Außerkar), die aufgrund ihrer schwierigen Zugänglichkeit und unübersichtlichen Wege nur für erfahrene Bergsteiger geeignet sind. Eine gezielte Erhebung in diesem Bereich ist daher nicht vorgesehen.

Geschrieben von

22.07.2025

- Talentschmiede Nationalpark: Medienstipendium 2026

- 11.–13. Juni 2026: 9. Forum Anthropozän in der Nationalparkgemeinde Heiligenblut am Großglockner

- Junior Ranger:innen gesucht!

- Aufgehorcht #005 Bergbau: Vom harten Leben und den Wunden der Berge

- Ferialer:innen für Sommer 2026

- Aufgehorcht #004: Almwirtschaft im Nationalpark Hohe Tauern

- Kindermagazin Ranger Rudi – Die Winterausgabe 2025/26 ist da!

- Ab SOFORT: Winterprogramm im Nationalpark Hohe Tauern

- Mensch und Natur im Einklang – geht das überhaupt?

- Fotowettbewerb Nationalpark Hohe Tauern - Salzburg

- Brutzeit der Bartgeier: Artenschutzrechtliche Schutzzone

- Neue Nationalpark-Infohütte Obersulzbachtal

- Sechs neue zertifizierte Österreichische Nationalpark Ranger:innen

- Aufgehorcht #003: Wie das Hochgebirge spricht: Langzeitmonitoring im Nationalpark Hohe Tauern

- Finale des Bergwelten-Dreiteilers: "Nationalpark Hohe Tauern Salzburg - Die ungezähmte Kraft"